Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista Ciencia y Cultura

versión impresa ISSN 2077-3323

Rev Cien Cult vol.21 no.39 La Paz dic. 2017

Testimonios del pasado

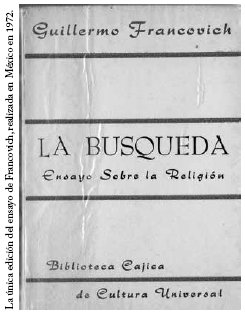

La búsqueda

Ensayo sobre la religión

(Primera parte)*

Guillermo Francovich

1. La religión y nuestro tiempo

A mediados del siglo XVIII, Johan Joachim Winckelmann, historiador del arte antiguo y fundador de la arqueología, afirmaba en Roma que en el siglo XIX no existiría más el Papa ni quedaría un solo sacerdote católico en el mundo. Hace cien años, los positivistas franceses, consecuentes con las ideas que tenían sobre el desarrollo de la humanidad, pensaban que los progresos de la técnica y el creciente aumento del saber traerían de modo inevitable la desaparición de lo que ellos llamaban la mentalidad teológica. Según los positivistas, esa desaparición era cuestión de poco tiempo. Estaban ellos seguros de que en el siglo XX las religiones producto de un falso conocimiento, habrían dejado de existir en todas partes, extinguiéndose sin pena ni gloria, desplazadas por la ciencia y por la técnica. La idea de Dios se esfumaría en las penumbras de la historia junto con otros viejos engendros de la mente.

Los augurios marxistas eran parecidos. Para Marx, la religión no era más que una superestructura del fenómeno económico, ilusión que solo se mantenía como producto de la explotación social. "La miseria religiosa -decía- es, por un lado, la expresión de la miseria real, y por otro lado, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura aplastada por la desgracia, el alma de un mundo sin corazón, el espíritu de una épica sin espíritu. Es el opio del pueblo". De acuerdo con esos antecedentes, el cambio de las estructuras económicas eliminaría las religiones, haciendo innecesaria su entorpeciente acción social. Aunque se suponía que la desaparición debería ser automática, los marxistas no se limitaron a esperar que el fenómeno se produjera por sí solo. Al mismo tiempo que la acción política, realizaron una intensa campaña antirreligiosa. Las creencias fueron perseguidas con la misma energía y decisión con que fueron atacados otros elementos de la sociedad tradicional. El marxismo hizo el más sistemático esfuerzo que conoce la historia para la erradicación de la religión entre los hombres.

Muy diferente fue el mensaje de Nietzsche, para quien la desaparición de la religión tenía un sentido profundamente dramático. El filósofo alemán predicaba un nuevo evangelio, anunciando el advenimiento de ese ser de voluntad firme, de instintos dionisíacos, expresión de la vida espontánea y pujante, que para él era el Superhombre. La desaparición de la religión estaba vinculada a ese advenimiento. La eliminación de Dios no era el eclipse de una sombra, el desvanecimiento de una ilusión. Era un verdadero deicidio.

Tuvieron grande repercusión en el mundo intelectual, las páginas fascinantes del libro Así hablaba Zaratustra, en que Nietzsche anunció la muerte de Dios. Pero la denuncia había sido más provocativa en otra de sus obras, titulada Gay saber y aparecida en 1882. Allí un personaje hacía, en la plaza del mercado de un pueblo, la revelación alucinante, diciendo:

¡Dios ha muerto! ¡Nosotros lo hemos matado! ...

Para Nietzsche, la desaparición de Dios era el enfrentamiento del hombre con la divinidad y la victoria de aquél sobre ésta. Había en su mensaje una mezcla de pavor y de, jactancia. La sombra imponente de Dios no obstruía más los horizontes. Estaba abierto el camino para el superhombre, futuro y único señor del mundo. El inmenso sitial que debía ocupar reemplazando a Dios se hallaba vacío.

Plutarco cuenta que, allá en las postrimerías del mundo antiguo, una voz misteriosa ordenó a un piloto egipcio en viaje a Grecia que, cuando costeara las tierras de Palodés anunciara a gritos:

- El gran Pan ha muerto

La noticia de la desaparición de Pan, que era el símbolo del poder universal y del gran todo, fue recibida según Plutarco con inmenso dolor. El piloto oyó resonar los prolongados gemidos con que hombres y cosas manifestaban su pena. Los escuchaba aún cuando el barco navegaba en pleno mar.

En nuestra época, la noticia similar produjo apenas murmullos. Durante cierto tiempo hubo apasionadas discusiones. Pero estas se apagaron suavemente, en medio de la indiferencia general. Era como si Dios, el Dios tradicional, no tuviera ya lugar en el mundo.

Y en efecto, la civilización de los computadores y del cemento armado funciona sin referencia alguna a él. El hombre de hoy para resolver sus problemas no recurre a su ayuda y sabe que ningún poder extraterreno le dará lo que, en ese campo, consigue con su propio esfuerzo. Los descubrimientos de la ciencia y las realizaciones de la técnica que permiten el dominio de la naturaleza, así -como el perfeccionamiento de los mecanismos gubernamentales y burocráticos que hacen más eficiente la convivencia humana, acaparan el interés de los dirigentes políticos y de los orientadores de la mentalidad colectiva.

Las ideologías en boga ignoran los problemas religiosos. La investigación histórica ha desmitologizado el pasado, reduciéndolo a sus contornos naturales. Los futurólogos que tratan de prever las formas que tomará la vida humana en los tiempos venideros, apenas incluyen los factores religiosos en sus cálculos.

Por su parte, la ciencia estudia las religiones como simples hechos empíricos. Los antropólogos, los historiadores, los arqueólogos, etc., analizan las características y las funciones de la infinita variedad de deidades que poblaron y pueblan los olimpos de los pueblos, tratándolos como cambiantes expresiones de la imaginación humana. Los observan con la objetividad, el desapasionamiento y la simpatía con que examinarían las formas vivientes de esa especie de "fauna celestial" de que hablaba Ortega y Gasset en El tema de nuestro tiempo.

Finalmente, el hombre de hoy actúa de modo muy diferente de aquél que, hasta hace poco tiempo todavía, entregaba a lo sobrenatural su existencia, veía por todas partes la amenaza de poderes demoníacos y consagraba un considerable esfuerzo a ganarse la buena voluntad de dioses y santos mediante ceremonias públicas y privadas.

Parece, pues, que la nuestra es la más irreligiosa de todas las épocas y que la civilización ha dejado, por primera vez en la historia del mundo, de inspirarse en valores religiosos.

Sin embargo, las cosas no son tan simples. Nietzsche cuenta que Zaratustra, después de haber hecho el descubrimiento de que Dios estaba muerto bajó de la montaña en que durante diez años había estado meditando. La primera persona con quien se topó en su camino fue un viejo ermitaño que, en un bosque, recogía raíces para alimentarse. Charló con él animadamente y cuando al fin se separaron, "riendo como niños", Zaratustra azorado, se dijo a sí mismo:

¿Será posible? Este santo anciano en su floresta no ha oído todavía hablar de la muerte de Dios.

Parece que podría decirse lo mismo de la mayor parte de dos hombres en nuestros días.

En 1968, poco después de los desconcertantes acontecimientos que convulsionaron París dando la impresión de una catástrofe que no se produjo, el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP), a pedido de la revista L'Express, realizó un sondeo en todo el país y encontró que 64% de los hombres y 83% de las mujeres creían en la existencia de un Dios cierto o probable, mientras que 28% y 11%, respectivamente, la consideraban improbable o inaceptable. La proporción por edades era la siguiente: por la afirmativa, de 20 a 34 arios, 71%; de 35 a 49 arios, 76%; de 50 a 6+ años, 75%; de 65 en adelante, 75%. Por la negativa: 22%, 16%, 20% y 16%, respectivamente. Es decir que el 73.5% de los franceses tenían por cierta o probable la existencia de un Dios omnipotente.

Datos semejantes podrían obtenerse en otros países europeos. Y en los Estados Unidos, un sondaje de Gallup, hecho el mismo año que el del Instituto Francés, dio un 98% de creyentes. En cuanto a los africanos, un equipo de investigación con base en Nairobi predice que, a fines del presente siglo, el número de cristianos en África pasará de 4 millones que eran en 1900 a 351 millones, es decir del 3% al 46% de la población total del continente y sobrepasará en 25 millones de adherentes al islamismo que es su más importante rival. Estas cifras aparecieron en la revista Time de Nueva York del 12 de enero de 1970.

A esos datos estadísticos hay que añadir ciertos hechos que muestran que si bien en sus relaciones con el mundo exterior, el hombre contemporáneo prescinde de toda trascendencia, su actitud es diferente cuando se trata de sí mismo y de su propio destino. Su visión del universo físico, sujeto a las necesidades mecánicas y matemáticas, se hace cada vez más definida y clara. En las estructuraciones del mundo material y en la solución de lose problemas de la ciudad no recurre a dios. Pero, su actitud cambia cuando intenta dar un fundamento a sus valores espirituales, a su propio ser, a su dignidad personal. Siente entonces la necesidad de una base que no encuentra en el mundo tecnificado. Y sin abandonar ese mundo se abre a la trascendencia.

Hace una generación se tenía el convencimiento de que la infelicidad humana provenía exclusivamente de la pobreza. Hoy se descubre que la riqueza por sí sola puede ser nefasta, anegando la espiritualidad del hombre y destruyendo todo lo que en éste hay de más profundamente humano. El naturalismo, predominante hasta hace poco, con su culto por el progreso técnico y por el bienestar material, es objeto actualmente de rigurosos ataques. La civilización industrial es acusada de sobreestimar los intereses económicos y de subordinar los valores del espíritu a las exigencias de la riqueza y del poder.

Hay una auténtica crisis del materialismo.

Los temas que implícita o explícitamente embargan el pensamiento en nuestros días son: 1) la enajenación del hombre dentro de la sociedad; 2) la homogeneización de las conciencias por los medios de comunicación; 3) la mecanización del mundo y 4) la falta de sentido de la existencia.

En todos esos temas está latente la dimensión religiosa, que, en último término, es necesidad de sentido y de consistencia espiritual para la vida. André Malraux, que se halla por encima de cualquier sospecha de parcialidad religiosa, pronunció en la Radiotelevisión Francesa, en octubre de 1967, las siguientes palabras con referencia a la servidumbre a que somete al hombre la civilización moderna:

Estoy persuadido de que esto no puede continuar así. O bien la humanidad habrá encontrado una nueva trascendencia, es decir un nuevo acuerdo entre el sentimiento de servidumbre y, digamos, el cosmos llámese éste como quiera o bien nacerá una nueva civilización, lo que viene a ser lo mismo.

Y en los movimientos juveniles, tan característicos de nuestros días, junto pon la repulsa universal por el materialismo y el antihumanismo ya anotados, hay francas aunque imprecisas afirmaciones de carácter religioso. Los jóvenes se aproximan a sectas extrañas y a vagas ideologías orientales. El cristianismo les es sospechoso por sus vinculaciones con la institucionalidad vigente. Alain Watts, estudioso del taoísmo y del budismo, autor de un libro titulado Amor y conocimiento y considerado como uno de los inspiradores de la juventud norteamericana, decía en septiembre de 1970, en una entrevista periodística realizada en París, lo siguiente, refiriéndose a los jóvenes:

- Creo que están sobre todo en busca de expresiones espirituales. La posesión de bienes materiales o la experiencia del poder los dejan indiferentes.

Por su parte, Jack Kerouac, conocido intérprete de la mentalidad juvenil en los Estados Unidos, en entrevista que le hicieron por televisión, poco después de la publicación de su libro En la carretera, expresaba:

Buscamos a Dios. Queremos que Dios nos muestre su rostro. Estamos en la vanguardia de una nueva religión.

Hay que anotar, por último, el esfuerzo de renovación que realizan las grandes confesiones religiosas en nuestros días. Cuando podía esperarse que la ciencia y la tecnología las hubieran llevado a darse por vencidas y a replegarse dentro de formas de actividad cada vez más insignificantes, ellas tratan de superarse a sí mismas. Después de un periodo de depresión en que parecieron estar definitivamente aplastadas por el peso de un pasado muerto, se empeñan en recobrar su influencia y en mantener la abertura del hombre hacia el misterio.

El intento es particularmente dramático en el cristianismo que se halla en la entraña misma de la civilización científica y tecnológica. En un esfuerzo que parece bordear los esfuerzos de autoaniquilación, se empeña en desprenderse de ideas correspondientes a épocas extintas y en desligarse de intereses ajenos al objetivo religioso. Busca en la propia civilización los elementos que le permitan llegar al corazón del hombre actual y mostrar las posibilidades de acuerdo entre la tecnología y las exigencias de trascendencia que el hombre tiene.

Así pues, hay un evidente contraste entre el carácter totalmente irreligioso de la civilización dentro de la cual vivimos y determinadas manifestaciones de la intimidad humana en nuestro tiempo. Mientras que aquélla parece haber eliminado del mundo a Dios, éste se mantiene vivo en las conciencia de la mayoría de los hombres. Y mientras la ciencia y la técnica dominan la materia y la energía, hay una crisis del materialismo en el pensamiento, los jóvenes van en busca de valores trascendentes y las confesiones tradicionales se yerguen en vigorosos intentos de renovación.

2. La ambigüedad humana

¿Cómo se explica el fenómeno? ¿Por qué, a pesar de los socavamientos de la ciencia y de la técnica y no obstante las transformaciones políticas, la religión no sólo sobrevive sino que sigue siendo objeto de preocupación para los hombres?

Ya nadie puede sostener en serio que la religión sea un producto de la ignorancia o de una ingenua interpretación de la realidad. Es indudable que muchas creencias, prácticas y ceremonias que se conservan en las grandes religiones, no corresponden más a la mentalidad del hombre contemporáneo. Son supervivencias de actitudes que en otro tiempo tuvieron plena significación y se ajustaban a concepciones que hoy carecen de sentido.

En la religión, como en todas las manifestaciones de su pensamiento, el hombre sólo llega a la racionalidad por un paciente esfuerzo de disciplina intelectual. El hombre es en gran medida un iluso. Su saber no está limitado a los conocimientos que la razón y la experiencia le proporcionan. Ha sido siempre un creador de mitos, de ídolos, de fantasmas, con que puebla su mente y a. los cuales entrega su corazón. En la capacidad creadora de mitos, acaso únicamente la política puede rivalizar con las religiones.

Uno de los movimientos de renovación más serios y al mismo tiempo más inquietantes que se producen actualmente dentro del cristianismo tiene precisamente como objetivo la desmitologización de las creencias tradicionales.

Rudolf Bultmann publicó en 1941 su libro titulado Nuevo Testamento y mitología que se considera, principalmente entre los protestantes, como una de las obras capitales de la teología de nuestro tiempo. Su idea básica es que no debe confundirse religión con mitología, aunque anden mezcladas. Afirma que los textos sagrados del cristianismo están llenos de mitos que corresponden a concepciones judías, gnósticas y helenísticas totalmente separadas. Y concluye que si el cristianismo se obstina en mantener esos mitos se expone a perder toda significación humana. ¿Cómo se puede hablar, por ejemplo, de las celestes alturas o de los abismos infernales en una época en que los cosmonautas transitan entre los astros? Bultmann propone, en consecuencia, el abandono de la mitología precientífica que hace anacrónico al cristianismo y su reemplazo por un lenguaje que corresponda a la mentalidad contemporánea. La verdad del Evangelio debe adaptarse, según él, a las concepciones del mundo y de la vida que son el fundamento de la civilización actual.

Las ideas de Bultmann pueden parecer triviales a quienes saben que el cristianismo, como toda religión, está condicionado por las circunstancias históricas de su aparición. Su novedad consiste, sin embargo, en que sus exigencias de actualización surgen dentro del propio cristianismo. Bultmann habla como un teólogo y formula sus demandas sin negar el carácter sagrado del Evangelio. Quiere que se elimine del cristianismo todo lo que no es esencial a su mensaje y que se mantenga sólo el contenido perenne y salvador de éste. Ese contenido consiste, según él, en la preocupación por el hombre, en la exigencia de autenticidad para la existencia humana y en la confianza de que Dios permitirá al hombre alcanzar la plenitud de su ser espiritual.

Las teorías de Bultmann son vivamente discutidas por los teólogos de todo el mundo y su influencia es cada vez más grande entre ellos. Lo que nos interesa señalar aquí es que sus elucidaciones implican el reconocimiento de que las religiones, al lado de ideas y creencias de un valor circunstancial, tienen contenidos profundos y permanentes. Eso explica también por qué, si bien las religiones provocan decididas oposiciones y resistencias, cuentan siempre con la adhesión de hombres del más alto saber y de la más clara inteligencia. Dentro de la cultura occidental; personalidades tan deslumbrantes que la humanidad no puede ignorar sin negarse a sí misma, como Platón, Dante, Spinoza, Pascal, Dostoievski, fueron de una intensa religiosidad. Y en el panorama del pensamiento, contemporáneo no sólo notables artistas sino también hombres de ciencia eminentes son religiosos. Así, Einstein, que es, sin duda, uno de los gigantes de la ciencia decía: "El hombre para quien el sentimiento del misterio no es familiar, que ha perdido la facultad de maravillarse, de abismarse en el respeto, es un hombre muerto. Creo en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía de los seres". Y en su último libro, autobiográfico, titulado Experiencias, Arnold Toynbee, uno de los historiadores que en nuestro tiempo conoce mejor al ser humano, escribe lo siguiente: "Ser hombre implica ser religioso. La religión es la búsqueda de un principio espiritual en el mundo". No puede, pues, decirse que la religiosidad contemporánea sea manifestación de la ignorancia.

Tampoco puede atribuirse la persistencia de la religión a la malicia o al cinismo de quienes se sirven de la fe para sojuzgar o explotar a sus semejantes. Invención de tiranos y sacerdotes, instrumento de dominación, ha sido llamada la religión. Para muchos es una impostura mantenida más o menos conscientemente por conveniencias de orden político o económico. No se puede negar, claro está, que al amparo de la religión medran otros intereses. Las instituciones religiosas con frecuencia arrastran una existencia rutinaria, desprovista de efectivos contenidos religiosos. Y, evidentemente, no respondía sólo a una exigencia de pragmatismo ético la famosa fórmula de Voltaire: "Si Dios no existiera habría que inventarlo". En las luchas por el poder, los dioses suelen ser buenos aliados.

Pero la necesidad religiosa está más allá del uso que se hace de ella. Si la religión fuera producto únicamente de circunstancias históricas o sociales, se extinguiría tan luego como éstas desaparecieran. Pero los intereses y las instituciones pasan y la religiosidad, eventualmente asociada con ellas, permanece. La religión con sus específicas exigencias, se mantiene a través de los más variados sistemas políticos y sociales.

La prueba más elocuente de ello la ha dado el marxismo que, como hemos dicho ya, no sólo hizo la negación radical de los fundamentos teóricos de la religión sino que además sometió a ésta a una persecución tenaz y cuidadosamente organizada.

Pues bien, después de cincuenta años de campaña, no solamente las viejas generaciones rusas se mantienen creyentes sino que entre las nuevas la religión reaparece con características propias. Escritores tan eminentes como Pasternak y Soljetnitsin, ambos distinguidos con el Premio Nobel de literatura, muestran simpatía por la religión. Es del último el siguiente epigrama que circula clandestinamente en la Unión Soviética: "Los hombres han sido siempre codiciosos y frecuentemente están llenos de rencor. Pero antiguamente las campanas del ángelus resonaban impidiendo a los hombres caer de cuatro pies"**.

Y en la política llamada de "la mano tendida al cristianismo" que hoy practican los comunistas, hay sin duda mucho de táctica política y un deseo de atraer las masas que no aceptan su ateísmo, pero hay también el implícito reconocimiento de que no se puede prescindir de la religión en el tratamiento del ser humano.

Pero el hecho acaso más significativo en este sentido es la conversión de Svetlana Alliluyeva. La circunstancia de que en pleno Kremlin, a la sombra del propio Stalin, suprema y rigurosa personificación del marxismo, hubiera florecido la religiosidad de esa mujer es el más impresionante desmentido a la tesis marxista. Los comunistas desconcertados atribuyen el fenómeno a un desequilibrio mental, lo consideran como una manifestación de histerismo. Pero, evidentemente, la hija de Stalin es un ser humano corriente, una mujer de quien podría decirse, usando parte de la frase de Marx ya citada, que era "el alma de un mundo sin corazón".

Ni conveniencias políticas ni exigencias sociales bastan, pues, para explicar la persistencia del fenómeno religioso. Éste tiene raíces más hondas, que están en el propio ser del hombre. La religión afecta al hombre entero, al hombre en su totalidad integral. Es una necesidad de definirse a sí mismo, de determinar su propia esencia la que lo lleva a la religión. Ésta da a su vida un sentido propio. Ya el Bahavat Gita, hablando de las clases de fe, decía:

El hombre está hecho por la creencia que hay en él. Él es lo que es su creencia.

El hombre es un ser ambiguo, en el sentido de que pertenece a dos formas distintas de la realidad. No es puramente instintivo, aunque tampoco es dueño absoluto de su voluntad. Es una desconcertante mezcla de inmanencia y trascendencia que ninguna técnica llega a dominar y que ninguna ciencia consigue definir. Esa ambigüedad no es resultado de falsas perspectivas o de interpretaciones capciosas de su ser. Proviene de su naturaleza misma.

Colocado en una penumbra metafísica, el hombre recurre a Dios para afirmar aquello que en sí mismo está por encima de lo puramente empírico. Busca en Dios el soporte para la parte espiritual de su ser. Da un alma al mundo para sustentar su propia alma amenazada por las agresiones de la naturaleza. Ni las cosas ni los animales saben nada de Dios. Sólo el hombre es capaz de concebirlo. Hay así una especie de interdependencia entre lo divino y lo humano. El hombre llega inclusive a sentir que su propia existencia es el fundamento de lo divino en el mundo. Hace tres siglos, el poeta y místico alemán Juan Scheffer, que después de convertirse al catolicismo adoptó el pseudónimo de Angelus Silesius, mostró el extraño lazo que hay entre el hombre y Dios, en estos versos de su libro El peregrino querubínico:

El abismo de mi alma reclama siempre

el abismo de Dios a grandes gritos.

Dime, ¿cuál de ellos es más hondo?

Y en otro lugar del mismo libro decía más categóricamente aun:

Dios ha recibido de mí tanto como yo de él.

Unamuno expresó la misma idea en La oración del ateo:

Sufro a tu costa

Dios no existente, pues si existieras

existiría yo también de veras.

Para los antiguos mexicanos, la mutua necesidad de lo humano y lo divino tenía un sentido casi biológico. En sus ceremonias religiosas derramaban la sangre de corazones humanos para alimentar a los dioses que sin esa sangre se extinguirían, dejando de sustentar al mundo. Los místicos cristianos afirman, por su parte, que Dios necesita del hombre como éste de aquél, pero por una necesidad de amor.

La actitud religiosa supera, pues, la ambigüedad del ser humano, haciendo resaltar el aspecto trascendente de éste. La actitud irreligiosa prefiere, en cambio, aceptar la condición puramente terrenal del hombre. Y con ello contribuye a fortalecer la vinculación del hombre con la naturaleza.

Las actitudes negativas frente a la religión tienen una grande variedad de formas, pero pueden ser reducidas a tres esenciales: la indiferencia, la heterodoxia y el ateísmo.

Como en el arte y en la moral, los hombres tienen en la religiosidad diversos grados de sensibilidad. Y hay quienes carecen totalmente de ella. No conocen el problema de Dios. No lo discuten, como no se discute aquello que no interesa. La indiferencia religiosa, que ha existido siempre en las épocas de intensa religiosidad, se disimula detrás de formalismos vacíos. En nuestros días el secularismo de la civilización estimula su expansión.

La heterodoxia puede en ciertos casos ser la manifestación de una profunda religiosidad. Jesús era un hereje para quienes lo crucificaron. En la heterodoxia la negación no afecta al valor religioso propiamente dicho sino más bien a determinadas formas que éste asume en la práctica. Ella ha provocado los más graves conflictos en la historia religiosa de los pueblos y los heterodoxos han sido siempre objeto de persecuciones que han dejado los más siniestros recuerdos en la memoria de los hombres.

El ateísmo es la actitud negativa por excelencia. Ataca el valor religioso en sí mismo. Se enfrenta con el propio Dios para suprimirlo. Benjamín Constant decía que Dios sólo puede ser disculpado porque no existe, mientras que Bakhunin pedía que si Dios existiera fuera destruido. El concepto de ateísmo se hace cada vez más impreciso, como se hace impreciso el concepto de Dios mismo. Inclusive para Paul Tillich, uno de los más eminentes teólogos del protestantismo actual, el ateísmo constituye una actitud religiosa porque es una suprema preocupación. Y Albert Camus hacía también decir a uno de los personajes de su novela La peste: "Tal vez ser santo sin Dios es el único problema concreto que conozco hoy día".

3. El dios oculto

La religión es la relación del hombre con una suprema realidad que despierta en él sentimientos de reverencia. Es la conciencia de algo que está más allá de lo empírico. Si bien suele ir acompañada de una concepción del mundo y tiene determinadas exigencias de comportamiento, la religión no es una especulación filosófica ni un mensaje moral. Tiene un significado peculiar. El famoso filósofo Alfred Whitehead decía que la religión es "lo que el hombre hace de su soledad".

De todos modos, la religión no tiene una forma única. No hay "una" religión sino una enorme variedad de religiones, que no sólo se configuran con concepciones propias de la realidad suprema sino que además están sujetas a continuos cambios. Las mudanzas de sensibilidad colectiva, el perfeccionamiento del saber y las contribuciones de los profetas, los santos, los pensadores y los poetas, hacen que las creencias se transformen o sean reemplazadas por otras. Hay crepúsculos seguidos de amaneceres, que desde las más groseras formas de la superstición conducen a las más depuradas concepciones de la divinidad. Y en sus más altas manifestaciones, las religiones acaban haciendo que lo divino se pierda en la inmensidad, como una realidad insondable e inefable. Todas ellas podrían decir, en tal sentido, esto que decía el poeta hindú Kabir:

¿Cómo puedo yo afirmar que él es esto o aquello? ¿Cómo podría yo desvendar el secreto? No hay palabras para expresar lo que él es.

No es posible saber cuándo apareció la religión. La paleontología hace remontar a un millón y acaso a dos millones de años el origen del hombre. Las investigaciones científicas permiten establecer que hace medio millón de años el homo faber tenía ya una vida intelectual y conocía las técnicas de la preparación de armas e instrumentos de piedra. Entierros de cadáveres humanos y ritos de carácter funerario se practicaban hace cien mil años por el hombre de Neanderthal y parece que con éste surgieron las primeras manifestaciones del culto a los animales. Con certeza absoluta puede afirmarse que la religiosidad existe desde hace 30.000 años, que es cuando el homo sapiens deja en sus obras artísticas las huellas de un psiquismo superior y de una indiscutible preocupación por algo más que la realidad inmediata y material.

En sus formas primitivas, la religión se presenta como la creencia en una fuerza misteriosa que poseen las cosas, los animales, las plantas y ciertos actos humanos. Los antropólogos dan a ese poder el nombre de mana, palabra melanesia que significa infinito. El mana es una fuerza impersonal y difusa, a veces favorable a los hombres y otras perjudicial y hasta nefasta. Rodolfo Otto dice que lo sagrado es, en sus orígenes, lo tremendo que fascina.

Cuando la fuerza misteriosa, diluida en las cosas, se concentra en determinados objetos que de ese modo adquieren una potencialidad propia, surge el animismo. Las piedras, los astros, las colinas, los ríos, el cielo tienen cada uno de ellos un alma. El Talmud decía poéticamente: "Sobre cada hoja de hierba se inclina un ángel". El poder misterioso que en el mana se presenta difuso, con el animismo se localiza en determinados objetos. Surge así un mundo vago de demonios, espíritus y fantasmas conectados con las cosas, los lugares o los elementos de la naturaleza.

De esas formas rudimentarias de la religiosidad provienen las religiones superiores vigentes actualmente en el mundo y que tienen ya dos o tres milenios de existencia. Los Unpanishads fueron compilados en las selvas de la India hace 3.200 años: Buda y Confucio nacieron en la primera mitad del siglo VI antes de Cristo. El judaísmo tenía trece siglos cuando Cristo apareció y el cristianismo va a cumplir los dos mil años.

Las religiones superiores marcan el surgimiento de las civilizaciones. Con ellas, el hombre supera la mentalidad tribal y el culto de los dioses locales y toma conciencia de la universalidad de lo divino. Se dividen en religiones no teístas y religiones teístas.

Para las religiones no teístas lo divino es una realidad impersonal e invisible que anima el mundo. Las cosas, los hombres e inclusive los dioses son sus manifestaciones externas. El hombre puede conocer esa realidad que, según algunas religiones, se revela en el orden de la naturaleza y, según otras, hace de ésta una apariencia engañosa. El confucianismo y el budismo son las formas optimista y pesimista, respectivamente, de ese tipo de religión.

Según el confucianismo hay un orden en el universo que se manifiesta en todas las cosas y que es el principio misterioso de la existencia de éstas. Las contradicciones y las inquietudes sólo existen dentro del hombre. Los sufrimientos del hombre se deben a que éste sigue a sus oscuras pasiones en vez de entrar por el recto sendero del orden cósmico. Ese orden se revela al hombre por la razón, que le permite encontrar las normas a las cuales debe someter su comportamiento. "Del cielo hemos recibido dice La grande enseñanza, libro sagrado del confucianismo la luz, el principio iluminador que nos capacita a nosotros mismos para renovarnos y a la humanidad para alcanzar la perfección". De acuerdo con el confucianismo, por lo tanto, el mundo es la claridad, el sentido, la armonía, mientras que en el hombre radican la confusión y el desorden. La sabiduría consiste en hacer que la inteligencia lleve al hombre a ponerse de acuerdo con la realidad armónica, luminosa del universo.

Para el budismo, el mundo en el cual vivimos y actuamos, es una ilusión y hay que librarse de él. La salvación está en la renuncia, en el desprendimiento del mundo. El Buda puso como base de su concepción religiosa cuatro verdades fundamentales. La primera es que el mundo está lleno de sufrimiento y de dolor. La segunda, que el dolor y los sufrimientos son causados por los deseos que esclavizan al hombre. La tercera, que esos deseos pueden ser suprimidos y con ello puede anularse el sufrimiento. Y la cuarta verdad es que hay un camino de ocho sendas que, por la supresión de los deseos, lleva a un estado de absoluta paz y perfecto equilibrio. En Benarés, el Buda que también se llamaba el Tathagata, dijo refiriéndose a la última verdad: "Este es el camino por el cual el Tathagata ganó la iluminación que produce la comprensión y el saber que conducen a la serenidad y al más completo conocimiento que es el Nirvana". Así, pues, mientras Confucio aspira a poner al hombre en armonía con el orden del mundo, el Buda trata de hacer que el hombre renuncie el mundo hecho de apariencias engañosas y torturantes y busque la salvación en la unión con el ser absoluto que está detrás de aquél.

En las religiones teístas, lo divino se manifiesta en forma de seres personales, que ejercen un poder sobrenatural en el mundo. Si las religiones no teístas provienen de la concepción del mana, las religiones teístas constituyen una evolución del animismo primitivo. Las almas anónimas de las cosas se convienen en divinidades con atributos específicos que las individualizan.

Las fronteras entre el animismo y el politeísmo son fluidas. Es difícil precisar el momento en que el "espíritu" de una cosa se convierte en un dios. Pero se puede decir que los dioses se caracterizan por hallarse separados de los objetos que eventualmente animaron. Los dioses dejan de estar en los astros, en los árboles o en los animales y adquieren una personalidad que los distingue a los unos de los otros. Su número llega a hacerse fabuloso. En las mitologías asiáticas, los dioses forman verdaderas muchedumbres. Ocho millones de ellos se reúnen en una asamblea, según el shintoismo. Los dioses con personalidades a veces borrosas y contradictorias, son caprichosos y arbitrarios, entrando frecuentemente en conflicto los unos con los otros Las mitologías de los pueblos están llenas de sus aventuras y hazañas. Los griegos hicieron de la suya un mundo lleno de poesía y de sentido humano.

Es dentro de ese politeísmo abigarrado y multiforme que surge el monoteísmo: la concepción de un ser supremo, infinito y perfecto, al cual están sometidos no sólo las cosas y los hombres sino también los dioses, los ángeles y los demonios. La aparición de esa forma de religiosidad, es explicada por algunos investigadores como el resultado de la hegemonía de un determinado dios en medio de los demás dioses. Para otros, el monoteísmo aparece cuando una tribu consigue vencer a sus rivales e impone la autoridad de su propio dios, que adquiere así el predominio sobrenatural. Es probable, sin embargo que la superación del tribalismo, la necesidad de un sistema ético y, sobre todo, un saber más profundo, sean los que lleven a las religiones hacia ese Dios universal, que está por encima de las cosas y de los hombres.

En las grandes religiones monoteístas que dominan actualmente en el mundo judaísmo, cristianismo, islamismo Dios es concebido como un ser omnipotente y omnisciente, creador del universo y situado más allá de éste. San Agustín, en las Confesiones habla así de él: "Pregunté por Dios a la tierra y ella me respondió: 'No soy Dios'. Y todo lo que existe en ella me respondió lo mismo. Pregunté, al mar, a los abismos y a los reptiles de alma viva y me respondieron: 'No somos Dios, busca por encima de nosotros'".

Originariamente, lo sobrenatural envuelve al hombre. Se manifiesta por todos lados. Tiene figura y tamaño. Se localiza en el espacio y en el tiempo. Forma parte del ambiente humano. El hombre lo tiene a su alcance. Pero paulatinamente se produce el alejamiento. La unión primordial entre lo divino y lo humano se resquebraja. Aquello que antes revelaba lo divino lo va ocultando. Lo sobrenatural se hace una realidad inaccesible e impenetrable, hasta llegar a perderse en los confines del pensamiento.

En efecto, dentro del animismo, la tierra, los montes, los árboles ejercen sobre el hombre poderes misteriosos. El agua, el aire son elementos protectores. El sol es la fuente de la vida. Los animales inquietantes y enigmáticos tigres, serpientes, buhosvigilan desde las sombras. Las piedras preciosas, los metales raros, los pequeños objetos que el hombre lleva consigo lo ayudan con sus poderes mágicos.

Más tarde, cuando lo divino se personaliza y los dioses residen en el cielo o en remotos parajes, llevando su propia vida, se mezclan, sin embargo, en la vida de los hombres. Les dan su ayuda, participan en sus actividades públicas y privadas. Comparten sus pasiones y los acompañan en sus aventuras. "Por mí han dejado los hombres de mirar con terror a la muerte dice el Prometeo de Esquilo Hice habitar entre ellos la esperanza. Les enseñé las intrincadas salidas y puestas de los astros. Inventé los números. Uncí al yugo las bestias feroces. Construí ese carro de alas de lino que surca los mares". He aquí como es presentado Jehová en el capítulo II del Génesis: "El Señor se paseaba por el paraíso, a la hora de la brisa, después el mediodía. Adán y Eva, habiendo oído su voz, se escondieron en medio de los árboles". El Éxodo (XXXIII-11) dice que "el Señor habló a Moisés cara a cara y como un hombre acostumbrado a conversar con su amigo". Uno de los suras del Korán dice que en el jardín de las delicias,

efebos siempre jóvenes

servirán limpios licores que no emborracharán,

huríes, de grandes ojos negros

semejantes a verdaderas perlas,

serán la recompensa de la fe.

Inclusive las religiones no teístas dan a lo divino formas que lo aproximan a lo humano. "Cuando Buda dejó el mundo de delicias en que moraba para descender al seno de su madre dice un texto sagrado se extendió por el mundo entero un resplandor de brillo infinito que sobrepasó la gloria de los dioses y una lluvia de lotos cayó del cielo sin nubes". Y hasta Confucio, tan terreno en su realidad histórica, fue convertido en objeto de un culto. Se le erigieron templos y se le ofrecían sacrificios.

Conforme las religiones profundizan en sí mismas, esa familiaridad con lo divino tiende a desaparecer. Los dioses se despojan de formas, tendiendo a lo absoluto. Ya Esquilo decía del Señor del Olimpo:

Zeus es el todo

y aquello que está más alto todavía.

Lo divino se hace remoto. Se sitúa en el trasfondo del universo. Las cosas no lo proclaman. Apenas revelan de él, como dice San Juan de la Cruz:

Un no sé qué

que quedan balbuciendo.

Finalmente, la experiencia religiosa convierte lo divino en una realidad no sólo inaccesible sino también inconcebible. El mundo empírico se cierra sobre sí mismo. Dios se pierde en la inmensidad.

Pascal decía: "Los hombres se hallan en las tinieblas y en el alejamiento de Dios. Éste está oculto a su conocimiento y hasta es ese el nombre que se da a sí mismo en las escrituras, deus absconditus". En efecto, el mayor de los profetas hebreos, Isaías, escribió en el capítulo XLV, versículo 15, de su libro, esta frase que es una de las más fundamentales de la Biblia: "Verdaderamente eres un Dios oculto, ¡Oh Dios de Israel! ¡Oh Dios salvador!" Para los budistas, el Nirvana que es el supremo fin de la vida religiosa está más allá de cualquier conocimiento. Únicamente quienes llegan a él podrán saber en qué consiste. El confuciano Shung Ching consideraba insondable el misterio del mundo y escribía hace veintidós siglos: "El verdadero sabio no intenta conocer el cielo". El ocultamiento de Dios es más dramático en el cristianismo, acaso por ser el credo que más intensamente ha personificado lo divino. El cristiano siente angustiosamente el abandono de Dios.

¿Significa eso que la religión desemboca en la irreligiosidad? ¿Es que la religión, a fuerza de profundizar en sí misma, acaba eliminando a Dios? ¿El ocultamiento de Dios no es en realidad su desaparición?

Para la experiencia religiosa, el silencio de Dios es su voz más profunda. Calla para las criaturas porque éstas no pueden captar su verdadera voz. Su ausencia constituye su presencia más dramática. La oscuridad divina, según la religión, no es la nada sino, por el contrario, significa que el hombre ha llegado frente a algo que su mente no puede abarcar.

De todos modos, el ocultamiento de Dios crea en el hombre el ansia de encontrarlo y hace de la religión una necesidad perenne de buscarlo.

4. La búsqueda

Cuando el personaje de Nietzsche a quien nos hemos referido en un capítulo anterior, aparece en la plaza del mercado llevando una lámpara encendida, lo hace en pleno día, gritando:

¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!

Algunos individuos que lo escuchan se burlan de él.

¿Por qué se ha perdido? le preguntan riendo ¿Se ha extraviado como un chico? ¿Está jugando al escondite? ¿Está con miedo de nosotros? ¿Se ha puesto a viajar? ¿Ha emigrado?

El hombre se indigna y lanza la tremenda acusación que ya hemos citado

¡Lo hemos matado! ¡Ustedes y yo, todos, somos sus asesinos!

Y da en seguida algunos pormenores:

¿No oyen ustedes el ruido que hacen los sepultureros? ¿No sienten ustedes el olor de la descomposición?

El personaje, según Nietzsche, desvaría. Su espíritu vaga dentro de la "infinita nada", "en que no hay altos ni bajos, ni frío ni calor". Acaso por eso, su actitud es incoherente. En efecto, si sabe que Dios está muerto ¿porqué anda buscándolo afanosamente? Sólo se busca lo que se espera encontrar. Por otra parte ¿cómo puede acusar a los hombres de algo que ellos no conocen? ¿Cómo podrían ellos ignorar la inmensa hazaña, si hubieran sido sus autores? ¿Cómo podría ser ésta para ellos tan lejana como las estrellas, según él mismo dice? Pero, sobre todo, su comportamiento muestra que no está seguro de que los hombres hayan podido matar a Dios. El mismo llega a formular la desconcertante pregunta:

¿No es la grandeza de la hazaña demasiado grande para nosotros?

Nietzsche escribió esa historia en 1882. Con ella consiguió crear un verdadero mito. No sólo impresionó a los hombres de su tiempo sino que siguió actuando en la imaginación de quienes vinieron después de él. Desde hace casi un siglo, esa historia se mantiene viva y es objeto de apasionados debates y de las más diversas interpretaciones. Ya el propio Nietzsche se sirvió de ella para anunciar el advenimiento de aquél que, a su juicio, sería con respecto al hombre lo que éste es con respecto al mono. "Ha muerto Dios escribió ahora queremos que viva el superhombre". Y ya había puesto en boca de su personaje esta pregunta que era una conminatoria:

¿No necesitamos volvernos dioses para ser dignos de la hazaña?

De todos modos, el singular personaje que confiesa ser cómplice de la muerte de Dios y que, sin embargo, lo busca a gritos con una lámpara en la mano, constituye un verdadero hallazgo del genio de Nietzsche. Pero no es una creación puramente imaginaria. Encarna una actitud propia del hombre de todos los tiempos y sobre todo una actitud vital del hombre contemporáneo.

El hombre actual, como el personaje de Nietzsche ha eliminado completamente lo divino de la naturaleza. Como dice el propio personaje, ha convertido en tumbas de Dios las catedrales que fueron construidas para su morada. Con su saber ha hecho retroceder paulatinamente los dominios de lo sobrenatural en el mundo, ha extirpado de las cosas el misterio. El conocimiento científico y la tecnología con sus descubrimientos y con sus invenciones muestran un universo totalmente autosuficiente y extraño a cualquier cosa que no sea él mismo.

Para la ciencia, el universo no es más que un movimiento de átomos, partículas y ondas, juego gratuito de fuerzas cuyo origen no puede discernirse, tejido de relaciones entre las cosas que parecen hacerse cada vez más flexibles y sutiles. El cosmos es la dispersión de gigantescas moles en estado de incandescencia o de petrificación, en un espacio que puede ser infinito o finito, cerrado o sin límites, pero que es, sobre todo, fabulosamente inmenso.

Una perspectiva pesimista puede considerar ese mundo como hostil al hombre y atribuirle una especie de aversión a la vida. Pero, en rigor, según la ciencia, es un mundo indiferente, que existe sin razón ni causa. Es una masa de hechos y de cosas carentes de sentido. Pura continuidad de movimientos que se suceden indefinidamente, dentro de un incesante acontecer, con la ciega precisión que caracteriza a lo mecánico. Entregado a sí mismo, el universo es un proceso de transformaciones en que nada tiene significación y en que todo se equivale.

La ciencia no encuentra voluntad alguna interviniendo en ese mundo. No hay rastro de un propósito último, o de una finalidad superior en su impasible regularidad, en el equilibrio de sus fuerzas siempre cambiantes. Nada en las cosas manifiesta la existencia de algo que esté detrás de ellas. Ya Pascal había dicho: "Si se pone frente a la naturaleza a un hombre que no cree o que por lo menos no está dispuesto a creer, él no verá más que naturaleza".

El propio hombre es llamado a integrar ese mundo sin significación ni valor. Precisamente en este primer semestre de 1971, tiene grande repercusión en Francia un libro de Jacques Monod, Premio Nobel de medicina de 1965, que se titula El azar y la necesidad. El título corresponde al fragmento de Demócrito que le sirve de epígrafe y que dice: "Todo lo que existe en el mundo es fruto del azar y de la necesidad".

Sobre la base de investigaciones hechas en ese nuevo campo del saber que es la biología molecular, Monod afirma que la vida y, dentro de ésta, el ser humano, aparecieron por pura casualidad en el mundo. Monod rechaza las teorías que él llama "animistas", tales como las de Bergson, Teilhard de Chardin y Marx, que creen en una evolución ascendente del universo que culmina con el hombre. Esas teorías proceden, según él, de la tradición que el hombre se vio obligado a inventar para conseguir la cohesión de los grupos humanos que tenían que enfrentar a otros grupos en esa lucha intraespecífica que es exclusiva de los hombres: la guerra.

Los seres vivos son objetos muy extraños, según Monod. La vida es teleónoma, finalista, posee una actividad coherente y constructiva orientada hacia la conservación y la multiplicación de la especie. Los organismos se reproducen y son al mismo tiempo la afirmación de un proyecto. Ninguna de esas propiedades aparece en la materia que es objetiva y no proyectiva. Sin embargo, esas propiedades están en la estructura misma de las moléculas que forman al ser vivo. El ácido nucleico acumula la información hereditaria. Por su parte, las proteínas producen, al azar, nuevas combinaciones moleculares. Algunas de esa combinaciones son efímeras, otras, en cambio, tienen éxito y son seleccionadas haciéndose a su vez necesarias. De ese modo, la evolución es un proceso que no tiene nada de fatal. Los cambios surgen "milagrosamente", es decir, por esa "libertad ciega" que es la casualidad. La propia vida apareció cuando las probabilidades para ello eran casi nulas. También la aparición del hombre fue un acontecimiento único. Se produjo cuando el cinantropus comenzó a usar el lenguaje simbólico que es característica exclusiva del hombre. La evolución física de éste continuó por mucho tiempo asociada a la evolución del lenguaje simbólico, hasta que la autonomía ya infinitamente superior del ser humano hizo que la evolución se produjera en función de la inteligencia que le asegura el dominio del ambiente. Aunque sorprendente y prodigioso, según Monod, es puramente natural el proceso que, por azares felices, creó la célula viva y llevó a ésta hasta el hombre. No existe diferencia esencial entre éste y aquélla.

Como conclusión de sus descubrimientos, Monod afirma que el hombre necesita renunciar al animismo milenario y convencerse de su total soledad en el universo que es indiferente a sus esperanzas y a sus sufrimientos. El hombre debe ser fiel a la verdad objetiva. Ésta, que muestra su valor y su eficacia en la ciencia, debe mostrarla también en la vida. Pero, según el propio Monod, el hombre no está dispuesto a adoptar esa actitud. Todas las religiones, casi todas las filosofías y hasta una parte de la ciencia mantienen en nuestros días la tradición animista y producen con ello la angustia actual. "El mal del hombre moderno dice Monod es esa mentira en la raíz del ser moral y social".

La verdad es que el hombre contemporáneo acepta complacido la riqueza, el poder y los conocimientos que le proporcionan las ciencias y la técnica. No tienen inconveniente en reconocer que el universo se basta a sí mismo y que es posible y necesario por el hecho de existir. Pero se niega a ser reducido él mismo a la pura condición biológica. No acepta que su propia persona "pueda ser el producto de una enorme lotería", como dice Monod. Cuando se vuelve sobre sí mismo es llevado a afirmar la existencia de aquello que se ha esforzado en eliminar de la naturaleza. Y se obstina en ello en nombre de un saber más amplio. André Licherevicz, matemático y como Monod, profesor del Colegio de Francia, escribe a este respecto: "La naturaleza ya no sabemos lo que es. Vamos a ser obligados a reconstruir un mundo cada vez más artificial, pero dentro del cual habrá que encontrar finalidades humanas".

Y es que, confusa o claramente, el hombre se da cuenta de que la ciencia y la técnica son creaciones suyas. Sabe que es su inteligencia la que encuentra en las cosas el azar y la necesidad que las encierra dentro de sí mismas. ¿Cómo puede, pues, aceptar que esa inteligencia se confine a sí propia dentro de la muralla de bronce en que están las cosas y de la cual ha tenido que salir para conocer a éstas? Si el hombre fuera sólo una cosa ¿cómo podría sobreponerse a las cosas? ¿Cómo podría concebir la trascendencia si no fuera él mismo trascendente?

La "grandeza" de la hazaña objetivadora del mundo lleva, pues, al hombre a sentir que tiene en sí mismo algo que debe estar a la altura de esa hazaña.

El personaje de Nietzsche se preguntaba, aludiendo al deicidio: "¿Cómo pudimos beber el agua del mar? ¿Quién nos dio la esponja para pasarla por el inmenso horizonte?" Nietzsche pensaba, como hemos dicho ya, que Dios había muerto para ser reemplazado por el Superhombre. En nuestros días, Jean Paul Sartre, paladín del existencialismo ateo, en su famoso libro El ser y la nada, exhorta al hombre a hacerse a sí mismo un Dios, si bien tiene el cuidado de prevenirle que no podrá realizar ese propósito y que nunca llegará a ser más que una divinidad imposible y fracasada.

Así pues, el hombre contemporáneo, después de haber eliminado del mundo la trascendencia, siente su falta. En vez de quedarse satisfecho con el éxito de su saber científico, encuentra que éste le ha privado de algo que necesita recuperar. Oye el ruido que hacen los sepultureros, pero no tiene certeza de la inmensa muerte. Como el personaje de Nietzsche, enciende su lámpara y se pone a buscar.

Uno de los más citados y más controvertidos fragmentos de Los pensamientos de Pascal es aquel que dice: "Consuélate, no me buscarías si no me hubieras encontrado ya". Más adelante, reitera Pascal la afirmación de manera más categórica todavía: "No me buscarías si no me poseyeras. No te inquietes, pues". Sustituye el concepto de "encuentro" por el más concreto de "posesión".

Ambos fragmentos forman parte de la famosa meditación, que, dentro del libro de Los pensamientos, tiene el título de El misterio de Jesús. Aparecen un poco después de la no menos famosa frase en que Pascal, poniendo de relieve la importancia que tiene la persona humana, presenta a Jesús diciéndole a cada hombre: "Yo he pensado en ti durante mi agonía y he derramado una gota de sangre por ti".

Los eruditos han encontrado los antecedentes de los fragmentos de Pascal en San Bernardo, el ascético abad de Clervaux, que ya en el siglo XIII combatía los excesos racionalistas en el cristianismo y polemizó con Abelardo un poco a la manera en que Pascal lo hizo con los jesuitas. En efecto, el "pensamiento" pascaliano está en el capítulo VII de su tratado De deo elegendo, que fue traducido al francés en el siglo XVII con el título de Tratado del amor de Dios. Comte incluyó esta obra en la Biblioteca Positivista, por considerarla una expresión del amor activo y desinteresado que conduce a la renuncia de sí mismo, virtud que para él era la más excelsa del hombre. Después de citar aquel salmo de David que dice: "¡Oh, Señor, cuán bondadoso eres para quien te busca!", San Bernardo exclamaba: "¿Qué no serás para quien te ha encontrado? Pero lo admirable es que nadie podría buscarte si no te hubiera encontrado antes; de modo que tú quieres que se te encuentre a fin de que se te busque y que se te busque a fin de darte encuentro". En el fragmento pascaliano está la esencia de la imprecación del impetuoso teólogo francés.

La búsqueda es una de las más constantes exigencias del cristianismo. El Evangelio la recomienda a cada paso. El cristiano sabe que Dios está oculto, pero que si lo busca lo encontrará, que si lo llama será atendido. Dentro de la estructura de la obra de Pascal, la búsqueda tiene un lugar central. Pascal le da tanta más importancia cuanto que el hombre, a su juicio, se halla rodeado de tinieblas, impedido no sólo de encontrar a Dios, sino inclusive de encontrarse a sí mismo. Pascal consideraba tan fundamental la búsqueda religiosa que hasta hacía una clasificación de los hombres de acuerdo con sus actitudes frente a ella. "No hay sino tres clases de personas decía las que sirven a Dios habiéndolo encontrado; las que se dedican a buscarlo sin haberlo encontrado; las que viven sin buscarlo ni haberlo encontrado. Las primeras son razonables y felices. Las últimas son insensatas e infelices. Las del medio son infelices y razonables".

Evidentemente, el hombre es un ser que busca siempre. Su ambigua condición natural, hecha de realidades efectivas y de posibilidades por realizar, lo pone en la permanente urgencia de ir buscando caminos para su pensamiento y para su acción. Pero no es la necesidad de la búsqueda lo que Pascal preconiza en el fragmento que estamos glosando. Nadie ignora esa necesidad. Lo que le da al fragmento la originalidad que tiene, lo que lo hace desconcertante y perturbador es que Pascal parece afirmar en él que la satisfacción de la necesidad está implícita en la necesidad misma.

En rigor, buscar es esforzarse por encontrar, es tratar, de descubrir algo que no se sabe dónde está o que ni siquiera se sabe si existe. Se trata de hallar aquello de que se carece. Encontrar, en cambio, es dar con aquello que se busca. El encuentro es el término de las diligencias. Es el resultado final del esfuerzo. La búsqueda implica la carencia, la ausencia, la incerteza, que sólo se acaban cuando se ha producido el encuentro. Pues bien, Pascal paradojalmente, hace de la búsqueda el encuentro. Convierte el esfuerzo que tiende hacia el encuentro en el encuentro mismo. Buscar es ya, para él, tener aquello que se busca.

5. El encuentro

¿Cómo se explica la paradoja pascaliana? ¿Cómo la búsqueda puede constituir un encuentro? ¿Qué quiere decir Pascal cuando afirma que si se busca a Dios se lo ha encontrado ya?

Podría entenderse, desde luego, que la búsqueda es un fin en sí, que se basta a sí misma, que en el hecho de buscar se consigue lo que de verdad se está deseando alcanzar. El propio Pascal escribía, por ejemplo: "Nunca buscamos las cosas sino la búsqueda de ellas". El objeto no es lo importante. Lo que cuenta es el esfuerzo que se realiza para conseguirlo. El objeto no es sino el pretexto para los movimientos de la pasión y de la mente que la búsqueda produce. La búsqueda saca la conciencia de la tediosa quietud. Y eso basta. Pascal se refiere a esto cuando habla de la miseria del hombre y de la naturaleza contradictoria de su ser. El hombre, según él, trata de divertirse, de olvidarse a sí mismo. Va a la guerra, juega a la pelota, actúa en la política para librarse de su propio hastío. No necesita la evasiva presa sino el aturdimiento de la persecución, el olvido de su propia insignificancia, en el esfuerzo por alcanzar algo se halla lo que se busca.

Y para muchos, la propia vida del hombre no es más que eso. Remolino de pasiones que se complace en su propia agitación, tensión interior a la que nada corresponde fuera. Hemos citado hace poco la opinión de Sartre en sentido de que el hombre debe empeñarse en ser un Dios, sabiendo que no puede serlo. Es de él también esta frase que, en forma más desoladora aún, expresa lo mismo: "El hombre es una pasión inútil". Es decir que el hombre es una aspiración, una necesidad de afirmarse, que se consumen en sí mismas, que se esfuman en la indiferencia del mundo. El hombre sólo tiene sentido, para este punto de vista, porque trata de ser algo que jamás conseguirá ser. En ese esfuerzo se configura a sí mismo y halla su máxima dignidad.

Enfocada de ese modo, la búsqueda puede, en efecto parecer un encuentro. Los románticos ponían lo divino en la exaltación del ánimo, en el sacrificio. La emoción religiosa puede ser considerada un encuentro en este sentido.

Independientemente de cualquier realidad exterior. Eleva y dignifica la vida y le ofrece profundas satisfacciones interiores. Las especulaciones místicas, los ascetismos extraños, en sí mismos dan una forma y un contenido a la existencia.

Evidentemente, el encuentro a que se refiere Pascal no consiste en eso. No se trata de un ilusionismo trascendental. No es una turbia complacencia en la propia mixtificación. El encuentro es, para Pascal, la aproximación a una realidad que no es un simple contenido de conciencia, sino que está fuera de ésta; es acercarse a algo que, aun en el caso de no estar presente, tiene una efectiva existencia.

Formulada de manera menos paradójica y por lo mismo menos inquietante, hallamos la actitud pascaliana todas las veces que, partiendo de la idea o del sentimiento de una cosa, se afirma la existencia de ésta.

El más conocido antecedente en ese sentido lo ofrece Platón. Las ideas, corresponden según él, a la verdadera realidad que está más allá del mundo empírico. Son reminiscencias. Pensar es recordar. La búsqueda es el esfuerzo para retornar a un mundo perdido en las brumas de la conciencia. De acuerdo con el mito del Fedro, las almas de los hombres, antes de su existencia terrenal, pasan por el mundo de las esencias y de las realidades perfectas. Las contemplan siguiendo a la distancia el cortejo de los dioses. Cuando se incorporan a la tierra experimentan el vago recuerdo de las espléndidas visiones y el deseo de dar con ellas nuevamente. Ese recuerdo y ese deseo hacen que el hombre busque la verdadera realidad, de la cual la naturaleza sólo presenta vagos reflejos y sombras imprecisas.

La afirmación del contenido real de las ideas alcanza una formulación abstracta y tiene una presentación rigurosamente filosófica en el llamado argumento ontológico de San Anselmo, que es una de las expresiones más representativas del pensamiento metafísico occidental. El arzobispo de Canterbury, en la segunda mitad del siglo XI, expresó que el hecho de concebir a Dios era por sí solo la prueba de la existencia de éste. El famoso teólogo, considerado el padre de las Escolásticas, se esforzó en buscar las razones de la fe, alarmando inclusive con ello a sus contemporáneos que ponían a ésta por encima de todo. Según él, al pensar en Dios teníamos que pensarlo también como existente, porque si no existiera carecería de un atributo esencial a su ser.

San Anselmo expone su argumento en un opúsculo, que es por eso el más conocido de sus trabajos, titulado Prosloquio. En el proemio cuenta los esfuerzos que realizó y los sufrimientos que tuvo hasta el día en que, desesperado ya y al borde del desistimiento, logró de súbito y con inmensa alegría encontrarlo. He aquí cómo presenta la esencia del mismo en el capítulo III del opúsculo: "Un ser tal que nada de más grande puede pensarse no puede estar solamente en el espíritu. Porque si se encontrara solamente en el espíritu se podría pensar en otro que existiera realmente y que sería por eso mismo más grande. Eso es sin duda imposible". Y en el capítulo V, decía el santo, dirigiéndose a Dios: "Podemos representarnos la inexistencia de todo lo que existe fuera de ti. Sólo Tú eres el verdadero y aquel que tiene la suprema perfección del ser". Así, pues, para San Anselmo, pensar en Dios era afirmar su existencia. Negársela sería una contradicción en los términos. Sólo quien no penetra en la esencia del concepto puede pensar el absurdo de un Dios que no existe.

Tan luego como se publicó el Prosloquio, el monje Gaunilo hizo la crítica del argumento en un trabajo más breve aun que aquél. Le dio el título de Libro en favor de un insensato, aludiendo a una cita que San Anselmo había hecho del salmo XIII que expresa: "El insensato dice en su corazón: Dios no existe". Gaunilo objetó que del hecho de pensar una cosa, no se sigue la necesidad de la existencia de ésta, y que con el argumento de San Anselmo podría probarse la existencia de cualquier creación de la mente. "Se afirma por ejemplo escribía Gaunilo que en una parte del océano existe una isla llamada Perdida. Se le atribuyen riquezas y delicias incalculables en mayor abundancia aun que a las Islas Afortunadas. Oyendo al que así me habla comprendo fácilmente sus palabras. Pero si él me dice que no puedo dudar en adelante de que existe esa isla puesto que tengo una idea clara de la misma, creeré que está tratando de burlarse de mí".

San Anselmo respondió expresando que la idea de Dios no es imaginaria ni contingente, sino una idea necesaria, que la inteligencia no puede eludir, una idea que domina la mente, que se impone a ésta, no como una creación de la fantasía sino como un elemento indispensable para la vida del pensamiento mismo.

El argumento anselmiano, sofocado por las objeciones que de todas partes cayeron sobre él, se hundió en el olvido. Fue reinventado cinco siglos después por Descartes que, al parecer, no conoció el viejo opúsculo del arzobispo de Canterbury.

Como es sabido, para Descartes el punto de partida de todo conocimiento se halla en el hombre. Este sólo está seguro de su propia existencia. Los sentidos lo engañan con frecuencia. Las cosas que están en su torno son ilusorias. Pero todo es susceptible de ser un sueño menos el soñador. En efecto, el hombre sabe con certeza que piensa y, consiguientemente, sabe que existe. Es sobre esa certeza que Descartes funda todas las demás certezas. Inclusive la de la existencia de Dios. Ya en la tercera de sus Meditaciones metafísicas dice que el hombre tiene la idea de Dios, la idea de "una substancia infinita, eterna, independiente, omnisciente y omnipotente". Un ser finito e imperfecto como el hombre no puede producir una idea de esa naturaleza. La causa de esa idea no puede ser, pues, sino el propio Dios. Es en la meditación quinta que Descartes expone el argumento ontológico. Tenemos la idea de Dios como un ser perfecto. La existencia es inseparable de esa idea, como es inseparable de la idea del triángulo que sus tres ángulos valgan dos rectos. Sería tan contradictorio imaginar un Dios que no existe, como imaginar un triángulo cuyos ángulos no valieran dos rectos.

Tanto en el mito de Platón como en los argumentos de San Anselmo y de Descartes, no se busca y no se encuentra a Dios en el mundo de las cosas en las manifestaciones de la realidad empírica, sino en la conciencia y más concretamente, en la mente del hombre. Es allí donde aparece su imagen. Y esa imagen da la certeza de su existencia real. Dios instalado en el centro del pensamiento no puede dejar de estarlo también en el centro del universo.

También según Pascal es por el hombre que se llega a Dios. Pascal dice: "Si me buscas, me has encontrado ya". San Anselmo y Descartes podrían haber dicho: "Si me piensas, me has encontrado ya". Los argumentos son, pues, paralelos. La diferencia está en que mientras para los últimos el proceso es de carácter intelectual, para el primero es, ante todo, existencial. San Anselmo y Descartes encuentran a Dios con el cerebro. Pascal lo encuentra con el corazón.

En efecto, en San Anselmo y en Descartes el encuentro es el resultado de un esfuerzo especulativo, de un análisis racional. El proceso por el cual la conciencia va de la aparición de la idea a la certeza de su realidad objetiva, a la iluminación final, es puramente lógico, si bien no carece de la emoción que acompaña a todo descubrimiento. San Anselmo, por ejemplo, cuando consigue formular su argumento, exclama alborozado: "Has encontrado por fin, alma, lo que buscabas. Buscabas a Dios. Has descubierto que es el ser supremo, aquel de quien nada mejor puede ser pensado; aquel que es la luz, la sabiduría, la bondad, la beatitud, la bienaventurada eternidad, siempre por todas partes presente".

En Pascal, el punto de partida no es una abstracción, no es una operación mental. La búsqueda se inicia con algo así como con una exigencia del ser. Pascal busca a Dios no porque tenga una definición de él, no porque lo conciba como se concibe la perfección o el triángulo, sino porque siente una obscura necesidad de él, porque no sabe qué es y, sin embargo, siente su falta. "Somos incapaces de conocer lo que es Dios dice Pascal y ni siquiera si es". A Pascal no le interesa el Dios metafísico, separado del hombre por los abismos de la abstracción y al cual la razón llega con sus silogismos. Quiere el Dios personal, que puede entrar en relación, con él, que le ayude y lo sostenga. Quiere al Dios hecho hombre, crucificado y sangrante, al Dios que su ser necesita como sustento indispensable.

Por otra parte, el encuentro no constituye para Pascal una certeza racional, una resplandeciente e indiscutible evidencia. Su alma no reposa satisfecha en la presencia de lo buscado. No puede cantar como San Anselmo el definitivo descubrimiento. Por el contrario, el encuentro sigue siendo búsqueda, sigue siendo marcha en la incertidumbre.

En el encuentro pascaliano, por lo tanto, no es la presencia de Dios lo que se consigue, sino más bien lo que podríamos llamar la conciencia de su ausencia.

La ausencia no es la nada. No es la negación del ser. Es un alejamiento, una especie de ocultamiento. La ausencia es una presencia posible. La posesión de Pascal podría expresarse en estos versos de la cubana Mercedes García Tudurí:

De ti no tengo más que un no tenerte un saber de vacíos y de ausencias.

San Dionisio Areopagita definía esa ausencia de Dios diciendo: "Los simples, absolutos e inmutables misterios de la vida divina están ocultos en la luminosísima tiniebla de ese silencio que revela su secreto". Más adelante, en ese rosario de paradojas, añadía: "Deseamos ardientemente morar en esa translúcida tiniebla y, por medio de no ver y no conocer, ver a aquel que está más allá de la visión y del conocimiento, por el hecho mismo de no verlo y no conocerlo".

Así, pues, tanto en el punto de partida como en el de llegada, tanto en los caminos que siguen como en el resultado a que llegan, la posición de San Anselmo y Descartes y la de Pascal son diferentes.

De todos modos y a pesar de las diferencias que las separan, ambas posiciones tienen en común la pretensión de llegar a Dios desde la interioridad del hombre. Ambas parten de una necesidad humana y de una desconfianza de la realidad exterior. San Anselmo, en el proemio del Prosloquio, dice que, en vista de que frente al mundo "el alma permanece en las tinieblas", trató de hallar otro camino para llegar a Dios. "Comencé a pensar escribe en el Prosloquio si no sería posible encontrar una sola prueba que no necesitara para ser completa más que de sí misma". Descartes temía que el mundo que se revela a nuestros sentidos fuera un sueño provocado por un genio maligno. Según Pascal, no se busca lo que está manifiesto, lo que se presenta a la experiencia cotidiana. "No se busca la luz en pleno día escribía no se busca el agua en el mar". Se busca lo que está oculto, lo inalcanzable y lo invisible. San Anselmo, Descartes, Pascal, ante el silencio del mundo, se vuelven sobre sí mismos, sobre su pensamiento los primeros, sobre su ser total el último. Es una luz interior que los ilumina en el camino de la verdad.

¿Pero no podría oponerse al argumento pascaliano la misma objeción que Gaunilo levantaba frente a San Anselmo? ¿El encuentro pascaliano, esa presencia de lo ausente, no será un espejismo creado por una conciencia ansiosa de salir de sí misma? ¿O, por el contrario, su validez proviene de que el hombre pertenece a un orden del ser que está por encima de la realidad empírica y, que, por lo mismo, puede llevar a Dios?

Notas

* El cristianismo agnóstico de Blaise Pascal sobrevuela como un tutor filosófico en este ensayo sobre la religión que Guillermo Francovich publicó en 1972 en México. Y en general lo hace a lo largo de la producción filosófica del autor chuquisaqueño (así en Los caminos del exceso, de 1948, Todo ángel es terrible, de 1959, El casuista de Pascal, de 1966, y sobre todo en los Ensayos pascalianos, de 1979). Dado que este importante mojón de la obra de Francovich no ha sido aún publicada en Bolivia, lo hacemos aquí, aunque, debido a su extensión, en dos partes.

** He aquí la primera estrofa de otro poema también clandestino de Soljetnitsin que refleja la situación en que el poeta está actualmente: "Cuán fácil vivir contigo, Señor/ Cuán fácil creer en ti./ Cuando mi espíritu está abrumado dentro de mí / cuando no se ve sino la noche/ y no se sabe qué se podrá hacer mañana/ me concedes la certeza/ de que existes y piensas en mí / de que los caminos de la rectitud no están cerrados".