Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Accesos

Accesos

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista Ciencia y Cultura

versión impresa ISSN 2077-3323

Rev Cien Cult n.11 La Paz dic. 2002

Adrián Patiño, rey de la orquesta de metales

Juan Quinteros S.

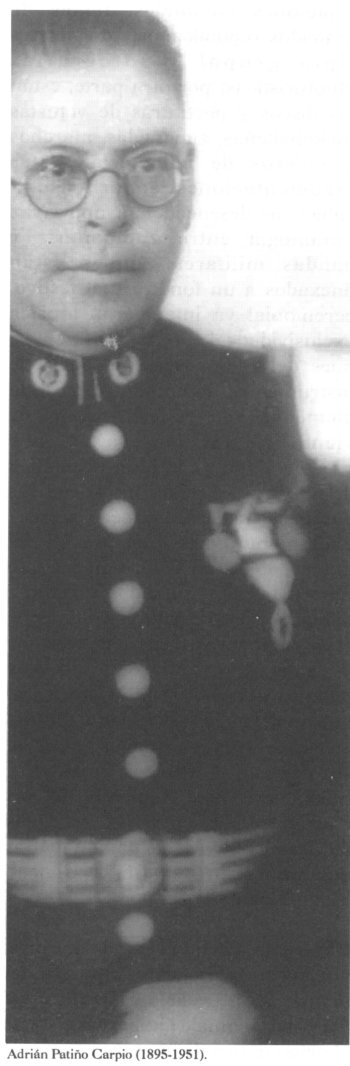

No hay más que pronunciar la palabra muy boliviana "Patiño", para pensar en el metal del diablo o la figura negra del "Barón del estaño", Simón I. Patiño. Pero, Adrián Patiño Carpio (1895-1951) si bien está rodeado por esta fijación mítico-metálica puede considerarse, más bien, como el rey de nuestra orquesta de metales, también llamada quitándole un poco de valor banda militar.

La obra de Adrián Patiño llega hasta nuestros días todavía por intermediación de los discos de vitrola, aunque esta música en su loca carrera de 78 r.p.m. acaba muy pronto, dice algo a trozos, pedazos físicamente breves de una intensa y nada estrecha significación. Esta brusca interrupción del final que nos remite nuevamente al deseo de volver al comienzo desdoblarse de la voluntad que hace la relectura acerca estos discursos sonoros al placer denso y luminoso que fluye de la literatura de texto corto o el aliento de un buen poema.

Adrián Patiño pertenece a ese momento de nuestros lenguajes en que la música fascinaba no sólo a las prósperas oligarquías citadinas y provincianas, sino también a las multitudes perdidas en el encanto de la vitrola portátil o la ortofónica, esa sirena a cuerda, amplificada en cuerpo y canto por el vuelo abierto de sus innumerables portezuelas. La incorporación de estas hadas mecánicas fuera de constituir un puente de acceso a la palabra del mundo es para nosotros una suerte de cosecha en un otro surco no sólo de frutos, flores y semillas que cantan la pasión añeja de los bisabuelos sino también el desarrollo de un nuevo sentido del gusto: el bailecito, la cueca, los boleros de caballería, etc., que entretienen y solazan, son además enigmas donde se tejen las tensiones embrionarias de un alma unánime, el espíritu y el cuerpo de la tradición oral.

El nombre original de gramófono (grama: letra) que concibe una escritura audible para nosotros, no está lejos de su función explícita: admirable garganta-objeto que nos habla detrás de la máscara ahora negra y sola del disco de laca, de un rostro hecho de tiempos más que de espacios en cuya belleza encontramos la fascinación de lo perecedero por lo perpetuo y viceversa, una poética de la ancianidad donde la serena melancolía de lo antiguo, lo ñaupaj, se deifica.

Patiño se difunde en el país como parte del culto fonográfico perteneciente a los sellos Columbia, Odeón, etc. de registro argentino o chileno. Así, el parloteo del jazz, los lánguidos montajes del tango, los foxtroxs lentos y rápidos, las rancheras no impiden que los boleros de caballería, marchas, kaluyos, huayños, mekapakeñas, preludios aimaras sean sentidos con el brillo de algo propio reinado ceremoniosamente como parte de las ensoñaciones del país de los años veinte.

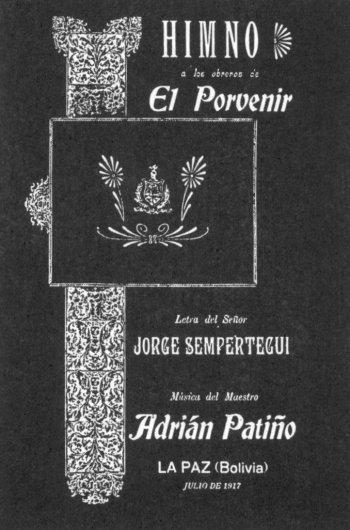

En su difusión pertenece a esa materia que propicia transmutaciones o conversiones radicales propias de la vida cultural del país: este compositor salta del silencio a la fama galardonado en un concurso de bandas de música realizado en el teatro Colón de Buenos Aires (1927), interpretando sus propias composiciones y la obra de otros compositores nacionales. Desde entonces su obra está identificada fuertemente con el repertorio musical propio de las bandas militares. La marcha y el bolero de caballería serían el corazón mismo de su música. Estos tipos de composiciones asimilan muy bien en su ritmo visiblemente mecánico la perfecta maquinaria de las bandas militares.

Vitrolas, marchas y bandas expanden en un mismo influjo la voz extrañamente triste que envuelve a la Guerra de Chaco y también a las posteriores masacres, golpes de Estado que se repiten formando parte de nuestras penurias más contemporáneas. Para una historia como la nuestra, las marchas no sólo tienen una significación formal, expresan algo más radical como la reproducción abrupta de los poderes de facto, pertenecen a esa habla que corresponde a las mitificaciones urdidas por el civismo nacionalista, "discurso-presa" elegido por la historia sugestivamente cerrado al mundo civil y sólo abierto al proferir la monstruosa patria de la guerra o la represión.

El repertorio de música boliviana para banda es una producción singular dentro de nuestra tradición cultural. Nace y se desarrolla como fondo de animación de esos complejos espacios de lenguaje que constituyen los cuarteles y los templos católicos y, en inesperada suerte, se transfiguran agotándose al unísono con el regocijo de las fiestas tradicionales; sus juegos, como los juegos pirotécnicos y el empeño para los manjares, constituyen la idolatrada pasión de las fiestas provinciales.

Civismo y sentimiento religioso, exaltación y devoción se introducen en esta música extrema por su fuerza y feroz sentimentalismo. En sus orígenes expresa "el hado propicio" del que habla el Himno Nacional, la "Patria inocente y hermosa" fundada por Bolívar. El guerrillero José Miguel Lanza organiza la primera banda de música para aclamar el triunfo de Ayacucho, la conformación de esta banda empieza como se consolida en nuestros días, con músicos salidos de provincia: Inquisivi, Sica-Sica, Ayopaya, Tapacari, Tarata, Arani, Cliza, Punata, etc. Son lugares tradicionales donde nacen, crecen y se reproducen los buenos músicos de banda.

Sólo así se explica el lema profundamente tradicional de esta música tan dulce en la tristeza y tan picante en la alegría; su brillantez habla de un sol esencial que no es el de las ciudades, su aliento muchas veces protervo nos conduce a otros poderes que no están en los uniformes, nos dice algo muy diferente a lo que le obliga el protocolo del miedo que rodea a iglesias y comisarias. En cuanto a su talla como música orquestal es infinitamente inferior a la orquesta sinfónica, aunque le gusta mirarse en espejos sinfónicos crea sus propias equivalencias y diferencias, en otras palabras, crea su propia poesía. Plebeya, pero poética, está lejos de la hueca vaguedad que frecuenta el rollo mal equipado de la música clásica en sus rampas lujosas.

Nuestro cine mudo podría decirse así de las fotografías de época reunido a ese telón negro de nuestra memoria en vitrola podría imaginar una noche y un día de la vida de las bandas. El origen de las bandas puede estar en Manchester, en Turquía o Valencia donde en verdad existe culto a este tipo de música; pero mejor elegir otros fantasmas que discurren más agudamente en el espíritu original de nuestros lenguajes: las colectividades de zampoñaris, jula-juleros, la unión física del wankar y las antaras sabrosas prefiguraciones de las bandas de música, examinado y servido material de las crónicas y relaciones coloniales, temas de grabados republicanos, daguerro -tipia grupal y fotografías etnoturísticas; por otra parte, están los discos y partituras de vetustas mekapakeñas, zapoñadas, marchas y boleros de caballería. Estas argumentaciones sonora-visual-subjetivas desencadenan una vivaz homología entre zampoñaris y bandas militares: ambos están anexados a un fondo ritual festivo, ceremonial ya intemporal, arcaica exclusividad de nuestros vientos, pues existe una seria ausencia de instrumentos de cuerda frente a la abundancia de los instrumentos de viento en los museos de arte precolombino. A la hora dramática de nuestras verdades históricas, las cuerdas tensadas aparecen sospechosamente como una prueba del amor y del gran dolor con los que fuimos tasados, fundidos y refundidos por los trovadores y verdugos españoles: sogas y cuerdas, cadenas y caldazos, o la insólita, la más patética cuerda, la de la escritura, hablan del cuerpo dolorido y el alma eterna de un pueblo en los golpes de su destino de fuegos tuitivos y rebeliones; pero también de los charangos, las jitarras, vihuelas ibéricas y nativas, los pampa pianos que prefiguran la poesía de Roncal, Valda, Caba, Vargas, etc.

Es posible seguir la vejez de nuestros vientos en la escena y la intriga del tiempo de la tradición: de entre las fosas del coloniaje altoperuano surge el orfeo nativo del manchay puytu: el amante, esta vez un cura rescata el cadáver de su amada y en loco frenesí le cercena un fémur para convertirlo en quena, asciende de la tumba hacia una ronda eterna de música, dolor y locura desde el más allá hasta este fárrago cruel del Potosí colonial. A esa música no se la comieron los gusanos; al contrario, en su forma de mayor dulzura peregrina con el yaraví, y, ya en los solares republicanos, se transfigura en esa bestia de mirada triste sobre la que cabalgaba la muerte colectiva de una raza, desde entonces hasta ahora se llama lo mismo: "bolero de caballería", toda una esfinge musical emergiendo de ese hálito almacenado, esa sobre-respiración temporal y física que constituye la banda de música, en su juego sonoro vemos crecer el yaraví en un despliegue suntuoso de acordes llegando a sugerir en sus ecos más significativos un verdadero acuerdo de lenguajes, cuerpo de la congregación propios del discurso oral cuyo gusto colectivo fue y será el mismo de ahora.

Paralelo sólo en nombre a los boleros de pasiones "vanidosas" que navegan por el Caribe y el océano sensual de Agustín Lara, Benito Moré, o los boleros exhibicionistas tipo Ravel, nuestro insólito "bolero de caballería" siempre canta una melodía de auténtico corazón quechua en un andante que sigue a quien persigue paso a paso las lejanías del desconsuelo, cadencia erizada de trombones que nunca conocieron a Wagner, dúo de trompetas que envuelven juntas con el ala negra de la congoja al lobo solitario más prevenido, golpes rítmicos de tres por cuatro, sólidos latidos que casi siempre coinciden con los nuestros cuando algo como una caída nos acongoja, quizá el saber que la vida es algo más y algo menos que la muerte y viceversa; aunque este andante no es tan oscuro en sus ideas, más bien hay limpieza, transparencia en su congoja: los signos del dolor y el duelo se abren, nada esconde la ausencia sempiterna por la que se llora a los muertos; pero, lindando con el exhibicionismo plañidero, los bramidos de triple resuello de estos boleros de caballería se expanden en el crecimiento propio de los discursos de reiteración y divulgación buscando, sobre todo, satisfacer su sed de ser escuchado, asumidos por un receptor con la misma riqueza emocional de un locutor que al fingir escucharse solo a sí mismo convoca a una legión solidaria y verdadera en la fuerza de su unanimidad. Aquí las visiones, nada silentes de la esñnge vuelven en redondo a la milenaria poética elegiaca de los wankas quechuas saturadas de oíbles homologías:

| Rijraykipi súnqoy Q'esa charkan Imaynata sapay Tukuy pacha kanqa Yawar wiqe quechu | En tu ramaje mi corazón Anidó ¿Cómo he de poder Todo lo creado será Sangrientas lágrimas En vuestro espejo retratado |

En este círculo abierto, cuánto de este poema lo dice el bolero de caballería, nombre extraño, precioso absurdo, criatura plañidera que guarda en sus latidos una especie de reserva de duelo por generaciones en un resuello más social que individual y en el tiempo constituye una verdadera fuente de comuniones; como aquella Despedida de Tarija (que no es de Adrián Patiño, sino de un epígono suyo: Saturnino Ríos) que según aseguran los que le escucharon antes de embarcarse para la guerra con el Paraguay, no hubo ni habrá discurso ni despedida que exprese directa y totalmente aquel dolor con que el horizonte del Chaco abrió su abismo a la multitud de bolivianos que partían a ese inacabable holocausto de 1935; sus rugidos heridos hablarán por siempre de aquel civismo descomunal e insensato que permite las despedidas de los que se aman hacia la muerte almacenada por guerras y masacres.

Como el "caballito de siete colores" de los cuentos provinciales de nuestros valles, el bolero de caballería se descompone a la luz de sus ritmos y sus voces genealógicas: tipo wanka elegiaco, típico prototipo del yaraví, insinúa rítmicamente una curva que rozando la fogosa sensualidad de los boleros se transfigura el espinazo fuerte y exacto en el estereotipo de las manchas fúnebres. En cuanto a la pesadez sacerdotal de los bajos y trombones perpetuos en su armadura armónica es posible hablar de un sincretismo con las fantasmagorías gregorianas del catolicismo. (La iglesia siempre ha sabido asimilar sueños para insertar sus muy propias pesadillas) entonces, el bolero de caballería pasa a asumir otras escenografías, parte de otras tramas, se puebla de momias, estatuas y se enturbia en el óxido bendito de los crucifijos redoblando sus clamores en las bóvedas heladas de los altares, sólo gratos en la memoria infantil al quedar como punto oscuro del presterío, procediendo a la provincia dichosa de los manjares festivos.

El mejor Adrián Patiño empieza aquí: es decir, cerca de los mitos para vivir y morir que fluyen de la tradición. Su venturosa inspiración no sólo se reduce a una compilación folclórica; sino también, a deleitosas recomposiciones, creaciones festivas y lúdicas. Cuando un músico, además de poeta es mago, hace de todo, obras como Plegaria Sí sobreviven para contarlo; introduce a escena el Himno Nacional de Bolivia con toda su irrefutable belleza italiana y, al redoble de un tambor sigiloso en un quicio o desquicio imprevisible, rueda aquella cabeza cercenada en la introducción al filo de una acorde guillotina. Por el hueco lúgubre del cuello cercenado fluye luminosa una trompeta: antagónico vuelo de lo marcial habla más allá de las tinieblas del duelo; el espíritu cívico ahora es un cóndor blanco que planea sobre un mar vacío, precipicio o tumba de nuestros holocaustos. Un vacío se cierne como un hueco en los ojos de los muertos. Adrián Patiño nos protege de estas amenazas ampliando varias veces el primer plano del cóndor blanco cada vez más lejos de la quijada ávida y guturante de los contrabajos y el élitro lúgubre de los tambores, alimañas inhumanas entre la bruma que se esparce el jadeante coro de la banda. Y, como Adrián Patiño sabe además que la libertad del artista remata siempre en actos magistrales, el cuerpo republicano del Himno Nacional se yergue recobrando sonidos y furia en "¡Morir antes que esclavos vivir!", esta vez con una corona de acordes solemnes y finales.

El acto de salvarle la vida al Himno Nacional después de su decapitamiento no es ni irreverencia, ni sacrilegio; es sobre todo, estilo e imaginación, singular inteligencia. Ya alguien lo dijo: todo artista es el eslabón perdido entre los hombres y los dioses, nuestro coronel Patiño lo fue con más mérito, pues pertenecía a aquella jerarquía mortal donde es fácil olvidar el espíritu; su singularidad e inteligencia quedaron retratadas en una fotografía póstuma: destellos de luz en los lentes y, lo más vivo, los dedos de las manos muy bien entrenados: probablemente fue el único virtuoso oboísta, pianista que pasó por la Fuerzas Armadas.

Se ha dicho que toda la literatura musical para banda gira entorno a la fecunda personalidad de su obra, la exuberancia de sus composiciones y arreglos responden a la riqueza fragmentaria que le precede; por otra parte, músicos posteriores parecen tomar lecciones de él; muchas marchas, boleros, kaluyos, himnos, etc. parecen regresar remitidos a la manera de Patiño, quién sabía que estos géneros estaban fuertemente regidos por su uso y limitados con el diseño de sus estructuras y hasta la armadura de su instrumentación y concepción armónica, pero justamente estas limitaciones ponen en escena otra de las peculiaridades de toda su obra: una especie de dispendio lúdico en el seno mismo de la medida, el orden y el control cerrado y opresivo de los géneros que frecuenta la música de banda. Por ejemplo la marcha de temple cerrado y adusto encontró la hora de hablar a tres y hasta a cuatro voces. Los clarinetes muy bien mirados recobran su naturaleza hecha de la madera de los trinos, arpegios y mordentes sin perder el vuelo filo de los gerifaltes. Las trompetas en su obligada circulación por parejas despliegan en salvaje independencia melódica brincos de danzante pagano y, hacia abajo, los bajos y contrabajos y tubas tradicionalmente contagiado por el elefante del acompañamiento, cantan melodías centrales, sólo el automatismo nazi del bombo, platillos y tambores se quedan inmutables concentrados en el uso y la regulación de la marcha.

La música era todavía el arte del siglo en el tiempo de Patiño, vivía su Olimpo, hablaba con los dioses y también con la multitud anónima. Benveniste habría dicho que desarrollaba al máximo uno de sus mayores poderes, el de la interlocución; es decir, movilizaba esa preciosa geometría del yo/tú dialogantes fundiéndolos en la comunión del canto. Los míticos directores de orquesta, las vedettes de ópera alternan su papel y escenario con el parloteo del jazz naciente, el reino de los cancioneros que arrastran a la perdición o el suicidio. Jacobson podría decir: "La obra de arte no deviene como tal hasta el instante en que la comunidad la reconoce". Interlocución y reconocimiento, a su manera, dejan también marcas indelebles en la obra de Patiño.

Ejemplar en este sentido es Nevando está (Kunuskiu) verdadera novia de los abuelos en la escena de su reconocimiento más que de su complejidad formal. Voz de la vida para muchas generaciones surgió de aquella frase súbita kunuskiu; según testimonio, Adrián se vuelve para oírla, no son los dioses ni las musas que la pronuncian, llega entre el barullo de cacerolas, la confusión que preludia al puchero de un día nublado; es la sirvienta una mamaka aimara que señala el repecho tenebroso del cielo, las sombras, la nieve que se precipita al abismo de la ciudad de La Paz. Este fox-trox se presenta con un tema poblado por imágenes del título, la nostalgia y la melancolía se yerguen sobre el ritmo. El tema en tono menor se desliza en hondas sensuales cosmopolitas, aunque la melodía sea intrínsecamente altiplánica. El exotismo del ritmo evoca la pareja en baile, símil de los juguetes unidos en una distraída y casi obscena sincronía mecanizada; su arte a favor de la moda trasmina en su tiempo, clan de un mundo hecho por la bohemia autómata de los lujos importados por gamonales y latifundistas, la soledad y el exilio de las multitudes ya cosmopolitas de la ciudad de La Paz, que al no dejar de ser nunca bella y enigmática, tampoco nunca dejó de ser terrible según rezan testimonio que siguen el vaivén deleitoso de Kunuskiu hasta los preludios de la Guerra del Chaco.

Nevando está, fox-trox con el vocablo aimara como anexo; Kunuskiu, fox-trox aymara; en otras ediciones: Kunuskiu, fox-trox incaico. Este anexo o pericia reivindicatoría no es una broma o un acertijo indianista, es una seria referencia a la materia misma con la que se elaboran la vida y la pasión de sus composiciones mayores: Sinfonía aymara, Preludio aymara, Suite aymara, etc., respiración, palpito del cuerpo y el espíritu de los ancestros andinos en el centro mismo de los géneros mayores y menores de la música europea, anexo que culmina en títulos aimaras: Irpastay, Irpavenita, Lurpila, Khantatisquiwa, Chayñita, etc., verba vernacular que si bien no abarca la mayoría de sus obras hace vertiginosos mixtos: quién no vería volar con regocijo este título: Jilakata Edipo, raro con todo el encanto de lo insólito, palabras y ritmos, melodías vivas, crueles para quienes terminan por informarse que ya hace tiempo el mundo llamado "indígena", cada vez más vivo, invadió la vida no sólo en la singularidad del chuño o el jolkhe, la insuperable fuerza mayoritaria de su verbo; sino también, en ese espacio que no se esfuma con la muerte: artesanía, arte menor o gran arte, convoca a una comunidad hacia un genuino y unánime reconocimiento: ¡ukamau!

Es posible recorrer una doble vena en el reconocimiento de Kunuskiu: su tránsito evocador por nuestra literatura y los pases y pasos en el tiempo nada firme ni perdurable de su vulgarización, ambos caminos muestran el tiempo de su reevaluación perpetua.

Aquí, señalamos un orbis imago, un itsmo formado por el largo y maravilloso beso entre literatura y música en Bolivia. Ahondando en el goce de esta visión verosímil o inverosímil; la Balada de Claribel y la hablada versión de Kunuskiu pueden leerse en más de un punto de contacto. Pero, si hay una palabra que siempre creyó en ésta música es la de Jaime Saenz. Cuánto de su literatura en recuerdo, inspiración, nostalgia y visiones poéticas se podrían remitir a la obra de Adrián Patino, fuente y espacio de cita para ésta y otras producciones del país. Por otra parte, Kunuskiu ha sobrevivido a una vertiginosa e innumerable cantidad de versiones desde la turqueada pop hasta el chirriante sacrilegio vía orquesta electrónica, versiones y diversiones homicidas nombradas así sin pretender desdeñar el trabajo de vulgarización de viejas glorias musicales como Huérfana Virginia, Decepción, Sed de amor, etc.; joyas, flores, astros musicales; asaltados, vejados, negados lejos de su maravillosa hermosura original, en la arena despiadada del disco show o aclamados en la fiesta de otra metamorfosis poblada de luminosas intenciones, donde maestros como Roncal, Valda, etc., se convierten en amados soberanos de la inspiración y la alegría.

En general, es posible leer la obra de Patiño, como la de un creador individual dentro de la creación colectiva ya establecida, siguiendo una conocida tesis de Jacobson. Desde esta medida y como digresión subjetiva es posible también imaginar muchas obras de Patiño desde algunas pre-figuraciones precolombinas. Por ejemplo, podríamos imaginar los fantásticos rostros de los tejidos de Paracas, parcelados en dos o cuatro zonas contrapuestas, luz y sombra en antítesis complementada, rojo y negro, blanco o azul ennegrecido enfrentados como luz y oscuridad, oposición que abarca el muro central que divide los dos perfiles de la cara: así, un ojo nos mira con la mirada de la luz, y, el otro, sin borrarse en lo negro vigila zonas obscuras bajo cualquier luz, incluso la de las pesquisas antropológicas que tratan de explicarlas. Esta contraposición dramática alcanza equivalencias consumadas en ese cuerpo musical frecuente en la tradición folclórica andina: cantos y bailes de doble boca cuya ilación sigue bloques contrapuestos: tonada alegre que gira hacia un triste y, éste a su vez, se diseña sólo como un pasaje para otra alegría: luz y sombra que se parecen tanto al doblez eterno que frecuenta la vida, alimento rebosado por el destino para todos los seres vivos y muertos.

Este negro y blanco en Irpastay (preludio aimara) es un divertido pasaje de la alegría a la congoja y de ésta a un final regocijo. Se inicia con un taquirari fuerte y joven, preciosos minutos que modulan en abicel hacia la sobria elegancia de un bolero de caballería; vuelo de trompetas y trombones hacia la tristeza más que al duelo, acordes peregrinos tan elegantes como lánguidos, cortados en su fraseo por márgenes de silencio. Aquí, esta música no sería ni rica ni exuberante sin los golpes de gracia de la percusión: Irpastay es una verdadera patria para los platillos y el bombo: olas de oro clara, adicción a la luz de los platillos: el caballo del bolero de caballería salta a una verdadera invitación a la algarabía, a ese tutti allegro molto vivace en estado salvaje llamado kacharpaya; entonces, Irpastay se abre a una cuadrupla de versiones en tonos mayores. Nada más popular que esta nueva alegría exhibida al sol mayor de esa maquinaria de bronce que respira desnuda y pletórica en las retretas del domingo o los feriados, marca patente de estos días patriarcales, honra del buen vivir que sólo sabe y vive la tradición provinciana.

Aquí estimamos en Patiño un artista insertado en una recepción sensual de los lenguajes folclóricos andinos, la disponibilidad de esta materia de inspiración es más clara, más directa y arcaica que en la obra de otros maestros, como Roncal, Valda, Caba, Viscarra Monje, etc., con la misma sensibilidad de hacer virar la música hacia las dichas de la tradición. Esta sobre-expresión en la obra de Patiño sería explicada por Jacobson sin más embrollos: "Esta música y la tradición musical oral están ligadas profundamente, una influencia recíproca les anima: como folclor se enriquece con la materia y la reflexión de la cultura académica y, visto desde esta reciprocidad, esta música elaborada amplifica su riqueza con el folclor".

Escollos y pendencias propias de la investigación y el testimonio afirman que un coronel se queda solo cuando es inteligente, cuando es comunista o cuando no tiene quién le escriba. El coronel Patiño queda aparte de sus camaradas porque escribió centenar de obras:

Preludios: verdaderas suites del título y temática pictórica narrativa, verdaderas praderas armónicas.

Himnos: una veintena, en verdad es una sola composición con más de veinte pseudónimos; porque en una sola voz, en un único palacio y con la voz de un poderoso monarca pueden cantar: militares, deportista, La Cruz Roja, liceos y colegios, mecánicos, limeros, mujeres y empleadas católicas, los himnos departamentales en abrazo fraternal, boy scouts, ferroviarios, hombres sanos y fuertes, la falange del provenir, profesores de educación física, carabineros, la madre boliviana... etcétera... finalmente es el primer y último autor de la instrumentación del Himno Nacional de Bolivia para banda militar.

Marchas: sesenta cantan al poder de la vida: Adelante Collasuyu, La unión hace la fuerza, Montados en corceles arrogantes, etc. Y catorce hablan del irrefutable poder de la muerte, porque son marchas fúnebres: Madre escucha mi plegaria, Paz, gloria y recuerdo, Llora mi corazón tu partida, etc.

Canciones: lejos de nuestra literatura infantil en sus detestables galeras de ingenuidades, estos cuadernillos de canciones escolares, con su clara y sonora pedagogía pueden curar a nuestra niñez de los escalofríos propios de la escolaridad oficial.

Valses: deliciosos como un presente, sus líneas graciosas posponen a Strauss o Brahms para otra ocasión, pues en su criollidad no sólo se reconoce el impulso al baile; sino también los encantos del canto.

Huayños, cuequitas, bailecitos, etc. un solo ejemplo: disfrute de ternura, solemne ingenuidad cargada de poesía, sabor de las homologias y homologías del sabor, dramática sensua lidad de ésta cueca:

La naranja nació verde

el limón color de caña

como quieres que te quiera

si tu corazón me engaña.

Celebrada por miles de corazones, ahora polvo en el camposanto y resucitada por los discos de vitrola ya mencionados.

Sinfonía aimara: los cuatro movimientos de esta sinfonía representan una especie de cuadros de expo sición, con una temática general agrocostumbrista, clara influencia de la literatura arguedista de la época.

Se ha pretendido desentrañar los aciertos de esta sinfonía bajo exigencias eruditas y que no concebían la posibilidad de juegos sinfónicos para banda, urdidos por un genio especialista en marchas y boleros de caballería. Pero, si es posible que haya una capacidad evidente para escribir una hermosa novela sin seguir las matrices de Tolstoi o las hermanas Brónte, de la misma manera es posible un preludio o una sinfonía si la manquedad de concebir precisamente un Adrián Van Patiño. Si los géneros poseen sabiduría es gracias a recibir los juegos de libertad y de imaginación propias del arte y la riqueza de la realidad concreta de la que emanan, esta capacidad autosuficiente de lo humano que llena de sentido este universo casi siempre anticipándose a los cálculos e incluso a las reglas del juego.

Una de las peculiaridades de estas composiciones que se insertan en géneros clásicos como el preludio o la suite es una cierta argumentación como parte de su desarrollo compositivo: no sólo es dable escuchar la música como hecho puro, sino también rebozada de ideas desglosada en esbozos narrativos. Este folclor que pasa por el oficio de un músico alerta a las segundas intenciones propias de toda elaboración estética en el curso de la Sinfonía aymara presenta no sólo a un compilador; recreador, de formas y ritmos musicales de la tradición, sino también a un poeta fabulador de los lenguajes populares en un marco amplificador, propiciador de sus signos. En general toda su obra como recreación, es sorprendida y arrollada por la fuerza de la materia, el ritmo y la energía colectiva del folclor andino; aquella danza, bailecito, bolero de caballería se ufana de continuar en su modelo con el carácter y la fuerza que caracteriza sólo a los hechos de una re-encarnación; criaturas que en el añadido de su individualidad guardan la inmutable condición de ser arquetipos en lo que nombran y celebran.

Re-encarnados en este tuétano ya eterno encuentran una especie de concentración exquisita de sus signos en la armadura de su instrumentación: descripciones que detienen el asunto central de cada tema y lo que era un hilado moribundo de frases convencionales retoma un curso vital e imprevisible: gratas plenitudes de las obras de Patiño.

La banda se presta para este tipo de legibilidades, pues posibilita seguir la condición divisible de una pluralidad discursiva: separando el hálito y la fisiología individualizada de cada agrupo de instrumentos; al mismo tiempo guía hacia el juego de la conjunción unificante, su ámbito sonoro se ensancha para el despliegue suntuoso de las partes en detalle, dichos en acordes llenos de erótica expansiva, no en vano es música para la calle, las plazas, las garitas, estaciones y patios; contrariamente a la orquesta sinfónica que necesita conchas acústicas, templos y techos para el éxtasis profundo o la concentración de sus poderes.

Es fascinante cómo la tradición oral en sus expresiones musicales y poéticas más plenas se comunica con algo más que pasión, sabia experiencia o feroz sentimentalismo, sus dones sonoros adiestran inteligencias inteligibles, que en sus mejores momentos maravillan con el prodigio de una nueva belleza. Aquí la cita es más que un expediente ejemplificador, la cita es la gran mansión, la morada de oro para exaltar el oro verdadero de nuestros siglos en una fiesta de títulos.

Tanto olvido anodino, perdido en el flujo de los días; pero hay un olvido, un recuerdo tocados por las cuecas El olvido, El recuerdo del maestro Simeón Roncal, cuyos cimbreos cargados de sombras llevándose nombres y otras sombras alcanzan verdad y justificación poéticas.

Todo lo que puede ser mañana de comunión en la espesa nostalgia de un tiempo siempre recuperado lo dice y lo dirá Huérfana Virginia de aquel poeta para piano nuevamente citado: Simeón Roncal.

Los yaravíes de don Teófilo Vargas todavía esperan un traductor con voz para sus bellos monólogos en quechua.

Más allá de la fiesta y la feria, las cuecas de Miguel Ángel Valda tocan otras latitudes, esa religiosidad pagana que se llama ensueño y que no alimentó nuestra poesía romántica.

Largos y turbios en su bruma propia, los boleros de caballería comparecen con nosotros frente a una muerte unánime viva todavía entre los vivos.

¡Viva esa muerte!

Y lo que al coronel Adrián Patiño Carpio le tomó más de un centenar de partituras en inspiración y trabajo le basta y sobra al sol de la retreta dominical, que es la suprema luz, para ver surgir una vez más la nieve rosa, luego la nieve larga y azul y al final la nieve negra, nebulosa sin centro de Nevando está, fox-trox aymara, en ese viaje oscuro que se baila y se canta y que retorna constantemente en el deseo de poseer lo que hemos perdido y se ha ido; quizá una manera de saber "como es la llama cuando la vela ya está apagada".

Cochabamba, invierno de 1990.